Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Gefühle & Gedanken

Und plötzlich ist er tot.

Sarah verlor überraschend ihren Mann. Wie lebt man mit so einem Schicksalsschlag weiter? Indem wir alle mehr über Trauer sprechen.

von Alexa von Heyden - 01.10.2022

Audioartikel

Die Audiodatei gibt es hier als Download.

Stellt euch vor, ihr verliert einen der wichtigsten Menschen in eurem Leben. Schon klar: Niemand möchte sich das vorstellen. Wir glauben: Wenn wir nicht über den Tod und Trauer sprechen, trifft es uns nicht. Wir wollen unser Leben im Griff haben und dass alles weiterhin so schön flutscht wie bisher.

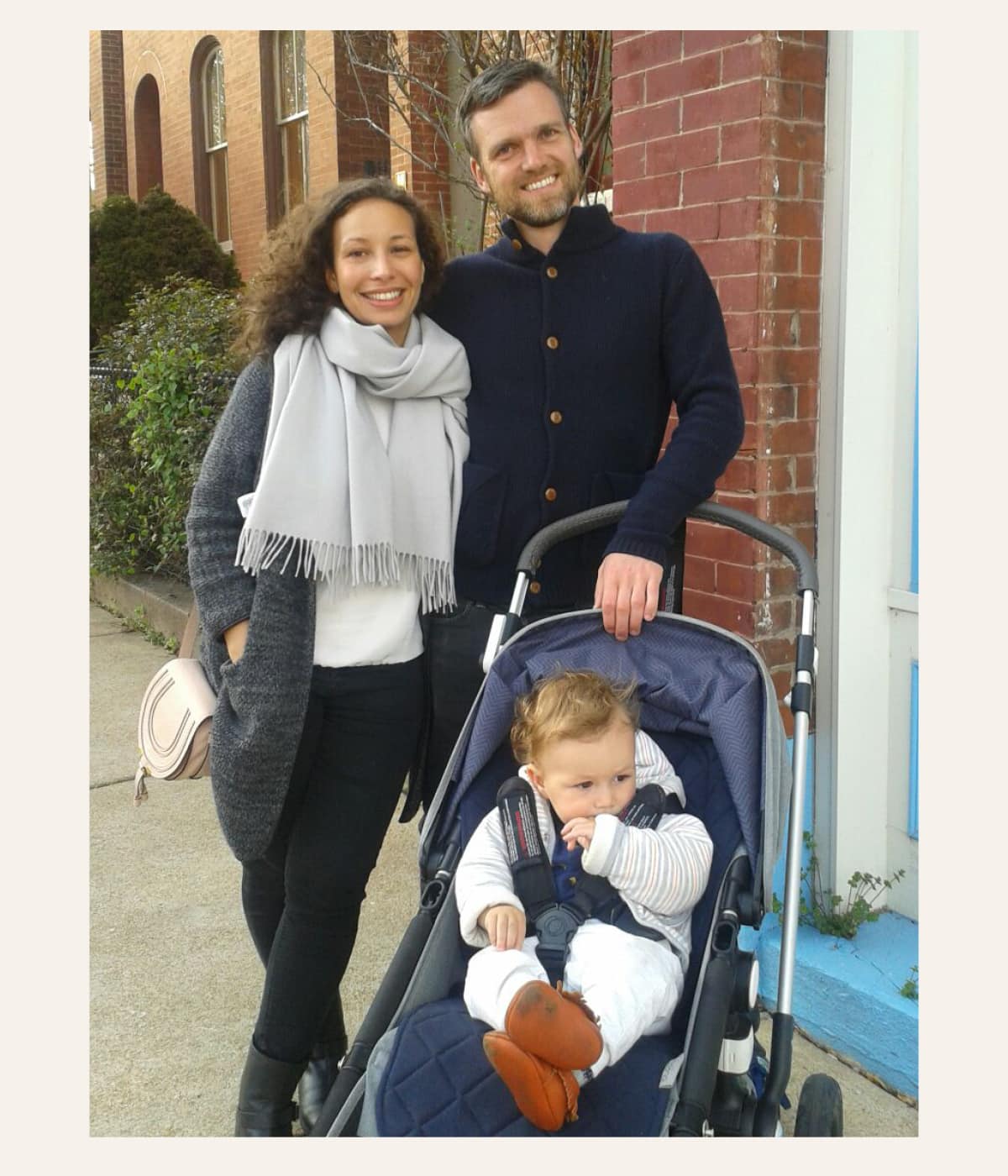

Sarah Fekadu hat auch lange geglaubt, dass sie ihr Leben voll im Griff hat. Mit ihrem Mann Stefan und den beiden Kindern lebte sie „ohne größere Probleme und Sorgen“, wie sie sagt. Das Paar lernte sich im Studium kennen. 15 Jahre waren sie ein Team. Die erste gemeinsame Wohnung, Hochzeit, eine größere Wohnung, Reisen, ein Jahr in den USA, zwei Kinder. Das Glück der Familie scheint perfekt, als sie in der Nähe von München ein Haus finden und es gemeinsam sanieren. „Nächtelang machten wir Zeichnungen, planten alles selbst“, erinnert sich Sarah.

Dann geht Stefan nach wochenlangen Rückenschmerzen endlich zum Arzt. „Plötzlich stand ein Tumorverdacht im Raum.“ Sarah hatte zuvor den Spendenaufruf für das Familienhörbuch meines todkranken Schwagers auf Instagram gesehen und seine Geschichte gelesen. „Beim Lesen im Bett liefen mir die Tränen die Wangen herunter. Kurz darauf erleben wir das gleiche Schicksal. Ich konnte es nicht fassen.“

Sarah schrieb mich an und bat um den Kontakt zu meiner Schwester. Ich leitete ihre E-Mail-Adresse sofort weiter. In der vergangenen Zeit ist ein Austausch zustande gekommen, der sowohl Sarah als auch meiner Schwester eine Stütze ist. Monatelang haben sich die beiden Frauen über Therapieoptionen und ihre Rollen als Haupt-Caregiver für die kranken Männer und die Kinder ausgetauscht. Beide wussten genau, was die andere durchmacht, das gab ihnen Halt in einer Situation, in der alles, was man für selbstverständlich gehalten hat, außer Kontrolle gerät.

Viel früher als erwartet, steht Sarah auf der anderen Seite. Stefan, vorher ein kerngesunder Mann ohne Vorerkrankungen, stirbt sechs Monate nach seiner Diagnose im Alter von 45 Jahren an einer extrem aggressiven Form von Gallengangskrebs.

„„Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.““ -

„Dieser leicht abgedroschene Todesanzeigenspruch entfaltete plötzlich für mich eine ganz eigene Wahrheit“, sagt Sarah.

Mit 42 ist sie Witwe und muss eine Wirklichkeit annehmen, die sie sich vorher nicht im Traum ausgemalt hat.

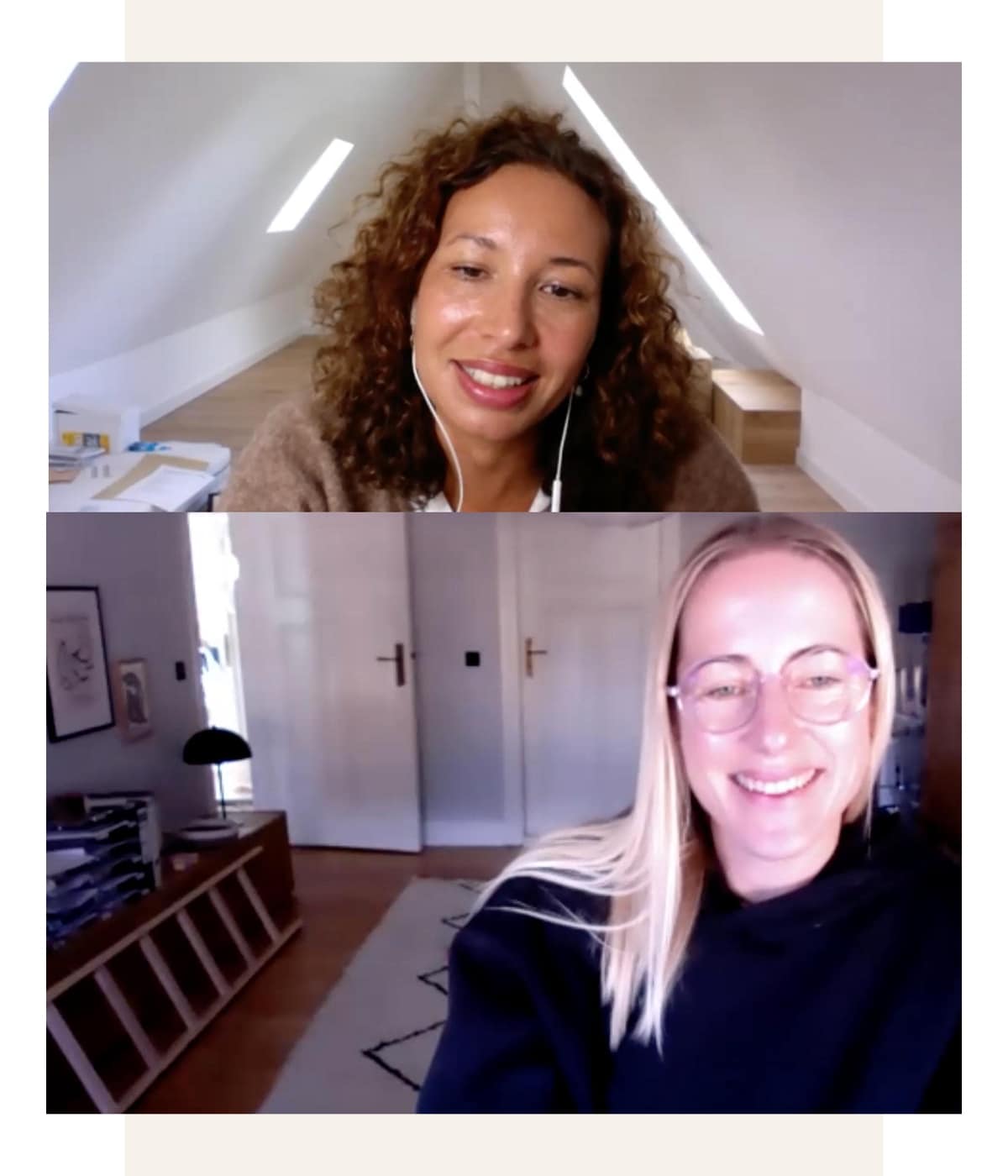

Wir sprechen über Zoom. Sarah lacht, sie ist sehr offen und erzählt über ihren Mann, den Tag, an dem er gestorben ist, und wie sie es den Kindern gesagt hat, dass ihr Papa tot ist. In ihrem Umfeld dagegen herrscht angesichts ihres Schicksals eine Sprachlosigkeit. Eine große Betroffenheit ist ohne Zweifel spürbar, aber leider auch die Unfähigkeit, mitzutrauern, teilweise fast ein Zurückweichen.

„Manchmal fühlt sich Sarah wie eine lebendige BILD-Schlagzeile.“ -

„Auf einmal stehen wir für alles, was gerade Menschen in meiner Lebensphase und Sozialisierungsblase gerne wegdrücken: dass wir großes Leid erfahren können, auch wenn wir gut für uns und andere sorgen, finanziell abgesichert sind und Vorsorgepläne für jede erdenkliche Situation getroffen haben. Dass unser Glück auf fragilen Beinen steht.“

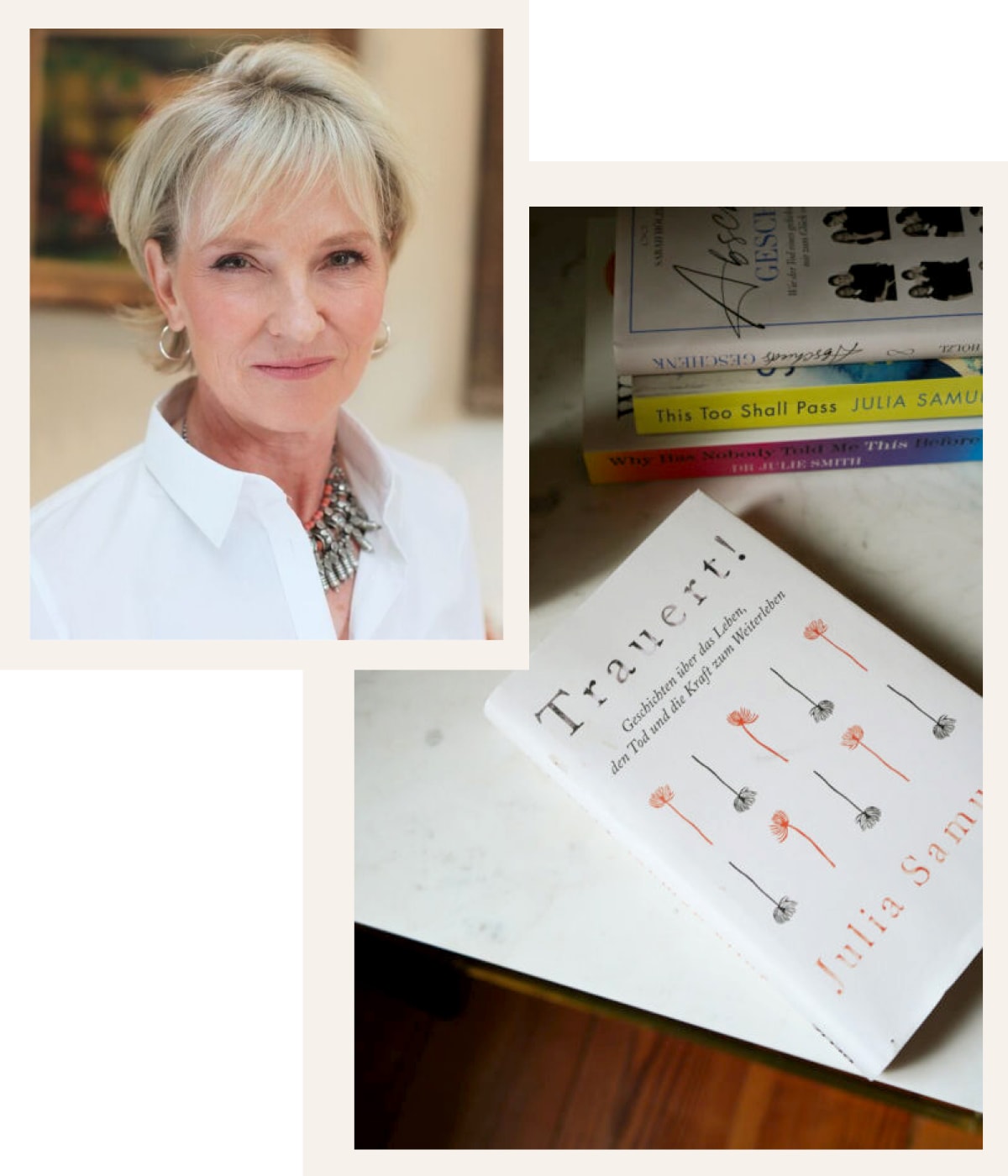

Warum fällt es manchen Menschen schwer, nach dem Tod die Nähe zu den Verbliebenen zu suchen oder sie zu fragen, wie es ihnen geht? „Wenn jemand in Ihrer Umgebung großes Leid empfindet, dann strahlt dies körperlich auf die Umgebung ab – es ist eine Art Stresssignal“, erklärt Julia Samuel in ihrem Buch „Trauert! – Geschichten über das Leben, den Tod und die Kraft weiterzuleben“. „Das kann sehr beunruhigend wirken, weshalb viele das Bedürfnis haben, es abzustellen; daher sagen sie den Trauernden oft, sie sollten sich ‚zusammenreißen‘ und ihr normales Leben wieder aufnehmen. Andere wollen dem Unwohlsein einfach entkommen und ergreifen die Flucht“, so die britische Psychotherapeutin.

Sie ist eine Ikone, was den offenen Umgang mit Trauer betrifft, und ist seit dem Unfalltod von Lady Diana eine wichtige Wegbegleiterin von Prinz William und Prinz Harry. „Die Menschen fürchten, das Falsche zu sagen, und sagen deshalb am Ende lieber gar nichts. Dahinter steckt die irrsinnige Vorstellung, dass sie mit dem, was sie sagen, die Sachen irgendwie besser machen müssen und dass sie im Besitz einer Weisheit sein sollen, die den Schmerz erträglicher macht“, so Samuel.

Aber dieser Schmerz ist unerträglich und wird es lange Zeit bleiben. Das ist entgegengesetzt zu unserer Erwartung, schnell verlässliche Lösungen für unsere Probleme zu erhalten. „Der Kontrollverlust und die Machtlosigkeit, die wir im Angesicht des Todes erleben, läuft dem modernen Fortschrittsglauben zuwider, dass uns die medizinische Technik schon am Leben erhalten wird, und wenn die nicht hilft, dann eben ausreichende Willenskraft“, schreibt Julia Samuel.

Und genau das wirft uns so aus der Bahn: dass wir machtlos sind. Wer so eine Erfahrung gemacht hat, wird nie wieder wie früher leben. An diesem Punkt verbindet das Gefühl von Trauer nicht nur all jene, die den Verlust eines geliebten Menschen verkraften müssen. Begriffe wie „Ecological Grief“ (kurz Eco Grief) oder „Global Grief“ beschreiben unser Lebensgefühl in einer Welt, das kollektiv von Verlust geprägt ist. Dem dürfen wir nachspüren, denn es ist ein Prozess.

Was es nicht ist: „Trauer ist keine Störung oder ein Problem, das man lösen muss“, so die Psychologin Julie Smith, die während der Coronapandemie dank kurzweiliger Aufklärung über psychische Probleme auf Instagram und TikTok ein Star wurde. „We Will all Mourn, and We Will All Be Mourned“ titelte auch die New York Times erst kürzlich.

Wenn Trauer das universellste aller Gefühle ist, warum hat es dann in unserem Alltagsleben so wenig Platz? „Alle erwarten von uns, auch den Kindern, dass wir wieder normal funktionieren“, wundert sich Sarah. Ihr Freundeskreis hat sich nach Stefans Tod neu sortiert. Die Familie ist näher an sie herangerückt, einige Freund*innen weiter weg. Sarah besucht eine Trauergruppe für die Verbliebenen von Krebskranken, weil es allein eine lebensverändernde Erfahrung ist, einen todkranken Menschen zu begleiten. „Als der Tumor sehr fortgeschritten war, hat sich Stefan alle fünf Minuten in einen Eimer übergeben. Er ist auf einer Palliativstation gestorben, so als hätte er das Haus für die Kinder und mich von noch mehr solcher Erfahrungen freihalten wollen“, erzählt sie.

Es gibt ein paar Freundinnen, mit denen sie über ihr Gefühlschaos reden kann. Und ihre siebzigjährige Nachbarin von gegenüber, deren Mann vor vielen Jahren an Krebs gestorben ist und sie mit zwei kleinen Kindern zurückließ. Bei ihr hat Sarah nicht das Gefühl, etwas zurückhalten zu müssen, denn für sie sind Tod und Trauer so normal wie in Sarahs Alltag.

Das Gefühl, nicht allein zu sein, bieten auch die sozialen Medien, die ja oft im Ruf stehen, nur perfekte Scheinwelten abzubilden. Junge Witwen und Witwer wie Mira Simone, Dana Frost von Forced Joy Project, Marie-Claude Goudreau von Empowered through Grief oder Simon Everett Blake lassen ihre Leser*innen täglich an ihrem neuen Leben ohne den geliebten Menschen, der unglaublichen Mehrbelastung des „Solo Parenting“ oder den teilweise traumatischen Erfahrungen der Krankheitsbegleitung teilhaben. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für einen Trauerprozess, den sich auch Sarah wünscht:

„Normalizing Grief“, also dass Trauer als Bestandteil des Lebens verstanden wird und trauernde Menschen keine Ausgrenzung erfahren. „Melde dich, wenn du etwas brauchst“ sei der schlechteste Spruch, den man zu einem trauernden Menschen sagen kann, findet Sarah. Durch diese Unverbindlichkeit bleibt die Trauer ein Tabu und verhindert, dass die Betroffenen bekommen, was sie am meisten brauchen, um zu heilen. Das sind Vertrautheit, Gesellschaft und eine Pause vom Schmerz.

„Was Sarah gerade am meisten hilft, ist praktische Hilfe, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung oder wenn ein Freund sich den Rasenmäher schnappt und den Garten flottmacht.“ -

Eine Mutter aus der Kita nimmt fast wöchentlich ihre Tochter zu einem Play Date mit nach Hause. Eine andere Frau aus der Trauergruppe, deren Kinder bereits erwachsen sind, freut sich dagegen sehr, wenn sie am Wochenende eine Begleitung beim Wandern hat.

Mit dieser Unterstützung findet Sarah überhaupt erst Zeit für sich und ihre Trauer. „Ich war lange viel zu beschäftigt, um zu trauern“, sagt sie. Aber Trauer muss durchlebt werden. Gefühle wie Überforderung, Angst, Sehnsucht, Wut oder Hoffnungslosigkeit müssen irgendwann ihren Ausdruck finden. In ihrem Buch beschreibt Julia Samuel, wie sich der Zustand ihrer Patient*innen besserte, wenn sie ihre Trauer zuließen. Denn erst, wenn sie den Prozess der Trauer durchlaufen, können Menschen selbst nach unvorstellbaren Schicksalsschlägen wieder Kraft finden.

„Meine Trauer bedeutet nicht, dass ich eines Tages aufwache und wieder glücklich bin. Ich muss einen Weg finden, die Trauer in mein Leben zu integrieren“, weiß Sarah. Auf die Frage, ob sie manchmal glaubt, das nicht schaffen zu können, oder selbst am Leben zweifelt, antwortet sie ehrlich: „Jeden Tag.“ Auch das muss man als ihr Gegenüber aushalten können.

Viele Menschen drücken ihre Trauer lieber weg. Aber wenn man ein Gefühl unterdrückt, unterdrückt man auch alle anderen. Die Menschen werden kalt vor Kummer und Schmerz. Für Julia Samuel ist es deshalb nicht entscheidend, wie groß der Schmerz der Trauer ist, sondern was Menschen tun, um diesen Schmerz nicht zu spüren. Studien zeigen, dass dieses Unterdrücken in Depressionen, Suizidgedanken und Alkoholmissbrauch enden kann.

Tatsächlich ist nicht verarbeitete Trauer der Grund für 15 Prozent aller psychischen Störungen. Es gibt keine Regeln, wie man „gut“ oder „richtig“ trauert. Als Freund oder Freundin sei das Wichtigste laut Julia Samuel, in der Trauerzeit zuzuhören. „Mit jedem Mal, mit dem sie ihre Geschichte erzählen und erklären, wie wichtig die verstorbene Person war, wird die Last des Schmerzes ein wenig leichter.“ Eine ihrer Patient*innen beschreibt es noch genauer: „Freund*innen sind Menschen, die zulassen, was man durchmacht, die keine Urteile und Meinungen abgeben, sondern nur in den Arm nehmen, wenn man es braucht, eine Schulter zum Weinen und eine tröstende Präsenz anbieten. Die was zu essen machen und neben einem auf dem Sofa sitzen und fernsehen, während man weint.“

Es ist nicht mehr und nicht weniger: da sein und zuhören. Denn wer hat nicht schon auch die Erfahrung gemacht, dass traurige Musik nicht nur traurig macht, sondern auch tröstet? Das passiert auch, wenn man Trauer einen Raum gibt und über sie redet. Denn zwischen den Zeilen geht es oft gar nicht um Tod und Trauer, sondern um etwas, das den Rest des Lebens bleibt: Liebe und Erinnerungen.

Die Liebe zu ihrem Mann und zu den Kindern ist auch das, woran sich Sarah festhält. Und an dem Austausch mit anderen Trauernden, meiner Schwester oder der Nachbarin. Vor kurzem war sie mit ihren Kindern im Urlaub. Dort las sie das Buch „Das Jahr des magischen Denkens“ von Joan Didion, in dem die amerikanische Schriftstellerin über den Verlust ihres Ehemannes schreibt, während die gemeinsame Tochter auf der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses um ihr Leben kämpft. Es ist ein Bestseller über Krankheit und Tod, der allein im ersten Jahr der Veröffentlichung über 600.000 Mal über die Theke ging und den National Book Award gewann. Didion beschreibt auf den ersten Blick eine absolute Ausnahmesituation, aber wenn man ihrer präzisen Sprache folgt, stellt sich schnell das Gefühl ein, dass sie nicht nur über sich schreibt. „Das Leben ändert sich schnell. Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen und das Leben, das man kennt, hört auf.“ Es gibt so viele Menschen, die genau wissen, wie sich das anfühlt.

„Es gibt keinen Weg zurück“, sagt auch Sarah. Aber sie ist nicht hoffnungslos. „Ich kann mein Leben jetzt noch mal neu denken.“ In ihren Augen sieht man unglaubliche Kraft, wenn sie das sagt. „Dass die meisten Menschen schließlich Wege finden, das Unerträgliche zu ertragen, spricht Bände über unsere außergewöhnliche Fähigkeit, uns weiterzuentwickeln und unser Leben wiederaufzubauen“, so Julia Samuel.

Sarah will es schaffen und zeigen, dass man auch aus der schwersten Krise mit einer gestärkten Persönlichkeit herausgehen kann.

Auch ich kann aus meiner Lebenserfahrung sagen: Die Trauer um einen geliebten Menschen wird im Laufe des Lebens nicht weniger. Aber man lernt, ihr Gewicht zu tragen.

PS: Sarah ist offen für Grief-Kontakte. Schreibt deshalb gerne in die Kommentare!

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login