Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Elternsein & Geburt

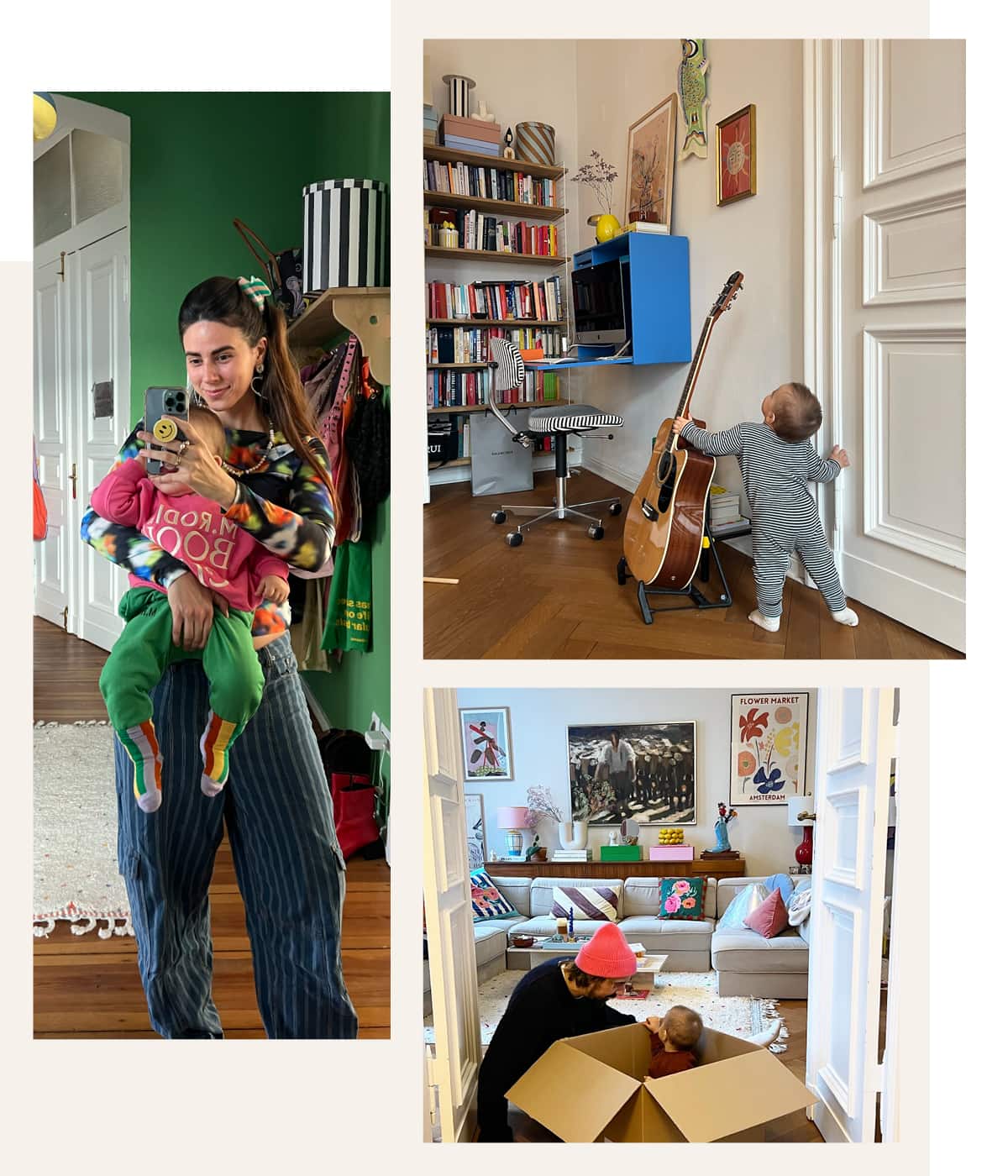

Ach, so geht's auch?

Ist das Patchworkleben wirklich so schlimm, wie alle sagen? Oder gibt`s das auch in gut? Nike van Dinther hat Positives zu berichten.

von Nike van Dinther - 01.04.2023

„Jetzt ist es sowieso zu spät: Eher ließe ich mir das Herz einhundert weitere Male aus meiner Brust reißen, als nie wieder zu lieben. Es vor lauter Vorsicht kaum mehr zu wagen. Natürlich habe ich Angst. Aber damit aufhören? Niemals.“

Es war ein heißer Juniabend vor fünf Jahren, als ich nach zwei Haselnussschnaps und zu vielen Zigaretten aus einer Eckkneipe nach Hause kam und diese bedeutungsschwangeren Zeilen angeschwipst auf ein herumliegendes Zeitungspapier schmierte, wohlwissend, dass sie besser in einem Abreißkalender aufgehoben wären als in meiner Wohnung. Manche Dinge kapiere ich erst, wenn sie ausgesprochen oder zumindest hingeschrieben sind. War ich gerade dabei, den Verstand zu verlieren und all meine Forever-Single-Mum-Schwüre mutwillig zu verraten? Ich wollte doch alles vom Leben. Nur bitte keinen Mann mehr.

„Jetzt habe ich genau genommen sogar vier.“ -

Mein zweites Baby vom mittlerweile gar nicht mehr so neuen Partner ist gerade zehn Monate alt oder jung geworden – je nach Betrachtungsweise. Die Leute fragen zum Beispiel dauernd so lustige Dinge wie, „ob es denn bald den Führerschein machen würde, es sei schließlich schon wieder so groß geworden“; ihr kennt das. Aber für eine Trennung der Eltern, da bin ich sicher, wäre es in den Augen der Öffentlichkeit viel zu klein. Ein Glück für mich, dass diesmal kein Ende in Sicht ist. Sonst käme ich in Erklärungsnot. Schon wieder.

Warum eigentlich? Man trennt sich schließlich nicht aus einem lustigen Läunchen heraus. Manchmal wird man sogar unfreiwillig und ohne jede Ankündigung getrennt, etwa von einem rückgratlosen Arschloch. Hinzu kommt: Allzu lange um das Fortbestehen einer Existenz im Mittelmaß zu kämpfen, kann durchaus verkehrt, rechtzeitiges Aufgeben hingegen für alle Beteiligten unendlich heilsam und für die Zukunft sogar ratsam sein.

Nicht alle, aber einige von uns spüren eigentlich sehr genau, wann es an der Zeit wäre, zu gehen, noch bevor die richtig fiesen Fetzen fliegen – und bleiben trotzdem. Die Motive sind so privat wie verschieden. Manche bleiben aufgrund struktureller Benachteiligung und daraus resultierender finanzieller Not. Oder für die Kinder, was sicher gut gemeint, aber schwer gut zu machen ist. Andere bleiben vielleicht, weil es das geringere Übel oder schlicht praktisch zu sein scheint. Wegen der Hoffnung auf Besserung. Aber auch aus Furcht. Zunächst vor der bitteren Trennung als solche und schließlich vor dem „Alleinsein“. Dabei genießt Letzteres einen viel zu schlechten Ruf. Das durfte ich spätestens während der bemerkenswert klugen Lektüre von Sarah Diels „Die Freiheit, allein zu sein“ begreifen. Darin schreibt die Autorin und Aktivistin: „Alleinsein ist nicht nur die Abwesenheit von etwas oder jemand anderem, sondern die Anwesenheit meiner ungestörten Wahrnehmung, die mich mit der Welt verbindet.“ Und weiter: „Wenn ich allein bin, ist die ganze Welt bei mir.“ Würde das doch durchweg auch für Alleinerziehende gelten.

Trotzdem: Ein absolut tröstender Gedanke, der keineswegs eine Utopie zeichnet, sondern vielmehr ein reales Gefühl umschreibt, das wir im Zustand des erschöpften Stumpfsinns viel zu leicht vergessen. Ist ja auch verständlich:

„Schlamassel machen müde. Genau wie die Dauerwurst aus Care- und Reparaturarbeit, besonders dann, wenn trotz großer Mühe alles auseinanderfällt. “ -

Mit dem Vater des ersten, heute achtjährigen Kindes, den ich im Folgenden Papa P. nennen werde, weil das Wort „Vater“ mir beim Aussprechen seit jeher wie ein eiskalter Wind durch den Rachen kriecht, lebe ich seit mehr als sieben Jahren nicht mehr als Paar zusammen. Noch vor oder nach dem ersten Geburtstag des Babys, ich weiß es gar nicht mehr so genau, hatten wir uns getrennt, was natürlich nicht ohne Krokodilstränen vonstattenging, wir sind schließlich keine Steine. Aber dafür in tiefer Freundschaft. Weil wir noch nicht komplett kaputt waren.

Daher auch der Vorspann: Vielleicht haben wir es auch oder vor allem deshalb geschafft, Familie zu bleiben – und als solche sogar noch zu wachsen. Mittlerweile sind wir fünf: Papa P., Papa K., die Brüder und ich. Auf Familienfotos sind wir alle drauf, auf Küchenkritzeleien sowieso. Wir sind gern Familie „Patchwork“, richtig gern sogar.

Manch eine*r mag das nicht glauben. Das Bild der „bösen Stieffamilie“ überwiegt bis heute und das, obwohl mittlerweile jede dritte Familie viel eher unserer zusammengewürfelten als der klassischen Kernfamilie ähnelt. Irgendwann 2018, als ich gerade dabei war, das Kind und meinen neuen Freund behutsam bekannt zu machen, fiel es mir zum ersten Mal auf. Die ZEIT titelte: „Die Illusion von der glücklichen Patchwork-Familie“, Worte wie Faustschläge in meine Magengrube. Noch während des Lesens fragte ich mich: Muss das denn sein? Die Tonalität, die Verallgemeinerungen, der Hohn. Als sei es nicht ohnehin schon kräftezehrend, gegen die Stigmatisierung anzureden, zum Beispiel dann, wenn neue Erzieher oder Lehrerinnen noch gar nicht genau wissen, wen sie da vor sich haben.

Der Beitrag von Frau Hörnlein (der Name war Programm) erzählte jedenfalls von traumatischen Erfahrungen und Grausamkeiten, die es selbstverständlich geben kann. Nicht aber von all den möglichen Chancen. Er übersah vor lauter Begeisterung für die heteronormative Kleinfamilie, dass es ohnehin keine Gebrauchsanweisung für ein garantiertes Gelingen geben kann, und zwar für keine einzige aller denkbaren Beziehungsformen. Weil an einer „Familie“ zwangsläufig echte und gefühlige und liebende, aber eben auch fehlbare Personen beteiligt sind, Individuen, von denen maßgeblich abhängt, ob und wie eine Gemeinschaft funktioniert. Schon allein deshalb plädiere ich für ein sorgfältiges, kritisches Prüfen, man könnte auch sagen: Augen auf beim Eierkauf. Die faulen stinken nämlich oft schon von Anfang an verdächtig.

Also ja, ich weiß und bedauere zutiefst, dass Patchwork nicht nur Himmel, sondern auch Hölle bedeuten kann. Patchwork ist nur eine Möglichkeit von vielen, wieder auf die Beine zu kommen. Patchwork ist, was passiert, wenn getrennte Erwachsene mit Kindern aufeinandertreffen und sich für ein gemeinsames Leben mit allem, was da noch dranhängt, entscheiden.

„Dass es leicht wird, hat überhaupt niemand behauptet. Aber schön kann es sein, wahnsinnig schön.“ -

Hier sind wir also. Mit gelegentlichem Gegenwind. Aber ganz ohne spektakuläre Dramen. Ob wir entgegen einigen Thesen noch alle Tassen im Schrank haben? Manchmal denke ich heimlich, dass wir vielleicht sogar mehr Tassen im Schrank haben als je zuvor. Dabei müssten wir uns eigentlich mit einer Menge Patchwork-Schreckgespenstern herumschlagen, über die lauter gruselige Geschichten erzählt werden, in Dossiers, Stillcafés oder hinter vorgehaltener Hand. Ich möchte sie heute vertreiben. Denn ich hatte damals, als es um die Trennungswurst ging, durchgehend nicht nur die Wahl, Privilegien und großes Glück, sondern auch ausreichend Zuversicht in der Hosentasche.

Wie unser Alltag im Patchwork-Modell mit drei Eltern, einem großen Kind, einem kleinen Baby und zwei Mietwohnungen mitten in Berlin aussieht, welche Freuden wir fühlen und an welchen Herausforderungen wir auf ewig scheitern werden, möchte ich euch deshalb kurz erzählen.

Das Kind ist bemerkenswert gut darin, über Gefühle aller Art zu sprechen. Wir Erwachsenen werden, nach Jahren des Übens, ebenfalls konstant besser. Eine prima Voraussetzung, denn Kommunikation ist das Fundament unseres Alltags. Ohne Ehrlichkeit und Empathie ginge es nicht. Weshalb das ältere Kind unser Miteinander, wann immer möglich, schon früh mitgestalten durfte. Nur im Dialog und durch genaues Beobachten findet man schließlich heraus, was den anderen wirklich guttut. Was sie beschäftigt. Wie geholfen werden kann. Besonders den Kleinsten.

Zu Kindergartenzeiten zog das Kind alle zwei bis drei Tage von „Mamas Wohnung“ in „Papas Wohnung“, damit das Vermissen für niemanden zu schlimm wurde. Heute sind da auf der einen Seite drei Menschen, die warten: nämlich Brudi, Papa K. und Mama. Auf der anderen Seite wartet Papa P.

Gewechselt wird seit dem ersten Schultag immer in der Mitte der Woche, das bringt mehr Ruhe und Routine in den Alltag, für alle. Denn machen wir uns nichts vor: Der Drittklässler weiß um die Entspannung während seiner Woche bei Papa P., er genießt die Zweisamkeit, die ungeteilte Aufmerksamkeit, die beruhigende Stille, das Ungestörtsein, die Wärme des blauen Sofas mit der dicken Decke, den gemütlichen Teppich, auf dem sorgsam zusammengebaute Legos sicher verweilen können.

Papa P. schätzt den Wechsel zwischen strukturgebender Zweisamkeit und selbstbestimmten Auszeiten. Und wir, mein Freund und ich? Wir lieben den Trubel mit zwei Kindern, saugen jede Sekunde auf, und wissen zugleich, dass das große Genießen auch durch die kleinen Pausen vom doppelten Kümmern kommt.

Ich würde es vielleicht so beschreiben:

„Meine Patchwork-Familie ist meine Akku-Ladestation.“ -

Ist die Batterie mal low, weiß ich, dass ich nicht allein bin. Ich kann um Hilfe bitten. Mir den Mental Load mit zwei weiteren Verantwortlichen teilen. Und selbst zur Entlastung der anderen beitragen. Geben und nehmen, alles ist im Fluss. Das macht vieles leichter und unendlich froh. Fünf von fünf Sternen, gerne wieder?

Klar. Wäre da nicht das ewige Vermissen, das immer wieder wie eine Abrissbirne durch mein geliebtes Patchwork fegt. Als würden die Nähte der Flicken gelegentlich reißen, um mich kurz daran zu erinnern, dass diese bunte, wohlige Decke einst mühsam zusammengenäht wurde, von jedem Einzelnen von uns. Wir haben sie nicht geschenkt bekommen. Sondern arbeiten jeden Tag daran und dafür, dass sie hält, stopfen kleine Löcher – weil sie das Kostbarste ist, was wir besitzen. Der Blick ins leere Kinderzimmer tut trotzdem weh. Ich weine manchmal still ein paar Mama-Tränen. Und glaube, den Papas geht es genauso. Weshalb sich unsere Wege gelegentlich auch an Wochenenden kreuzen, wir treffen uns im Kiez oder mampfen Kuchen in der Küche, weil man zusammen eben doch weniger allein ist.

„Möchte das große Kind denn überhaupt fortgehen, jetzt wo das Baby da ist?“, fragen Menschen, die uns mögen, und meinen es gut. Es möchte unbedingt: „Weil beide Zuhauses total gleich schön sind.“ Das geht natürlich runter wie Butter. Dass es keinen Lieblingsort gibt, stattdessen aber bei jedem Abschied die Gewissheit, dass es dem Kind an nichts mangelt, schon gar nicht an Liebe. Das ist das Wichtigste, darum sollte es immer gehen. Nicht darum, ob eines der Kinderzimmer womöglich üppiger eingerichtet ist als das andere.

Sondern um Zugewandtheit, Sanftmut, einen Rahmen aus Regeln, um Sicherheit, die wir unseren Kindern sein und geben können, um ein aktives Reflektieren und Justieren, um Respekt vor den Bedürfnissen der jeweils anderen, um Nachsicht und das Vermitteln der vielleicht wichtigsten aller Wahrheiten:

„Wir (drei) sind eure Eltern, wir halten euch beide (gleich), egal, was kommt. Denn ihr seid ganz genau richtig so, wie ihr seid. Wir lieben euch eurer selbst willen. Und nichts hiervon war oder ist jemals eure Schuld. “ -

Ich bin wirklich kein Fan von Romantisierungen. Obwohl das größere Kind ohne zu zögern der ganzen Welt erklären würde, dass es zwei Lieblingspapas hat (es erinnert sich auch gar nicht mehr so richtig an eine Zeit mit nur einem), obwohl es seinen sehr gewünschten und sehr süßen Baby-Bruder gegen nichts auf der Welt eintauschen würde, obwohl ich mir nur schwer vorstellen kann, wie es noch besser laufen könnte, weiß ich sehr genau um das Innerste des Kindes. Fragt man es nach seinem Senf zur Situation, antwortet es spätestens seit der Pandemie, in der wir hin und wieder ein paar Tage beide Haushalte zusammengelegt haben, ziemlich ehrlich: „Alles richtig super, aber am coolsten wäre es, wenn wir (wieder) alle zusammen in einem großen Haus wohnen würden.“

Ich verstehe das gut. Immer fehlt jemand. Oder etwas. Denn obwohl getrennt Erziehende finanziell so gelackmeiert wie Alleinerziehende da stehen und im Grunde alles Essenzielle doppelt kaufen müssen, gibt es manches natürlich trotzdem nicht zweimal. Lego-Raumschiffe, Fußballklamotten, Jacken für verschiedene Temperaturen, Schulsachen, Sportbeutel, Bücher – all das muss dauernd hin und her geschleppt werden und manchmal, na klar, herrscht großes Chaos. Ich persönlich bin besonders gut darin, am Wechseltag die Schwimmhose in der Waschmaschine zu vergessen. Die Papas sind viel gewissenhafter. Und packen die besseren Butterbrotboxen. Niemals würden sie einen Termin verbummeln, das Impfbuch liegen lassen oder zu spät beim Training erscheinen.

Dass unser Patchwork uns so glücklich macht, habe ich, so ehrlich will ich sein, vor allem den beiden zu verdanken. Dem großherzigen Kind. Und dem zufriedenen Baby.

„Ich bin es, die gelegentlich die Nerven verliert.“ -

Die schwer loslassen kann und vieles kontrollieren will. Zum Beispiel, ob die Schluppen im anderen Zuhause noch passen, ob das Geschenk für den Kindergeburtstag schon besorgt wurde, ob die Handschuhe warm genug oder die Hausaufgaben bereits erledigt sind. Ich bin es, die manchmal ins Telefon flucht, weil meine To-do-Listen bis heute die längsten und die Ausgaben stets am größten zu sein scheinen. Die sich dann, in Anwesenheit des großen Kindes beim Papa, der das Kind mit mir gemacht hat, entschuldigen muss. Weil auch Erwachsene mal schlechte Laune haben und Fehler machen. Ich bin es, die trotzdem erklärt, warum ich richtig sauer war, vielleicht ja sogar zu Recht. Ohne aber je ein gemeines Wort dabei zu verlieren.

Ich denke dann: Gut so. Und hoffe, dass unsere Kinder davon profitieren, wenn sie sehen, dass ihre Eltern in der Lage sind, Probleme zu lösen und Konflikte auf eine positive Weise zu bewältigen. Dass wir uns vertragen können. Und immer lieben, no matter what. Ich bin es, die dreimal zu häufig anruft, um zu fragen, wie es in der Schule lief. Und damit tierisch nervt. Ich bin es, die findet, ein Leben ohne Zocken wäre möglich. Darüber gibt es manchmal Streit, denn drei Eltern haben potenziell auch: drei (verschiedene) Meinungen. Eine offene Einstellung gegenüber Diskussionen kann also nicht schaden. „Aus Prinzip“ wurde in unserer Familie abgeschafft, was zählt, sind Argumente. Oh, und wie flexibel wir mit den Jahren geworden sind.

Hat jemand von uns einen wichtigen Termin, schöne Pläne, die Arbeit bis zum Hals stehen oder einfach einen Moment der Schwäche, dann jonglieren wir mit Tagen und suchen gemeinsam nach einer Lösung, die für alle passt. Vielleicht funktioniert unser Patchwork deshalb so prima, weil wir alle das Gefühl haben, gehört zu werden – und Teil von etwas Wohligem zu sein, das Schutz vor der zerberstenden Welt bietet. Verbundenheit ist uns wichtig. Wir Eltern telefonieren deshalb täglich, bringen uns auf den neuesten Stand, fiebern mit, unterstützen, lachen, weinen miteinander. Eifersucht gibt es nicht. Vielleicht, weil von Anfang an alle Karten auf dem Tisch lagen:

„Hier schau“, habe ich schon nach nur wenigen Wochen zu meinem neuen Freund gesagt, „das ist mein Kind und das da ist der dazugehörige Papa, wir sind kein Paar, aber bleiben Familie und wenn du das nicht magst, dann geh bitte.“ Er blieb.

Zum Papa des Kindes sagte ich: „Hey du, ich habe jemanden kennengelernt, vielleicht tut es weh, aber das schaffen wir. Wenn du ihn magst, denkst du, du könntest dich daran gewöhnen?“ Das tat er. Und wie.

Oft kann ich nur danebenstehen, staunen und daran denken, Danke zu sagen. Immer wieder, sooft es geht. Ich habe alles, was ich brauche, mehr will ich nicht vom Leben.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login