Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Bücher, Serien & Unterhaltung

Endlich AI verstehen

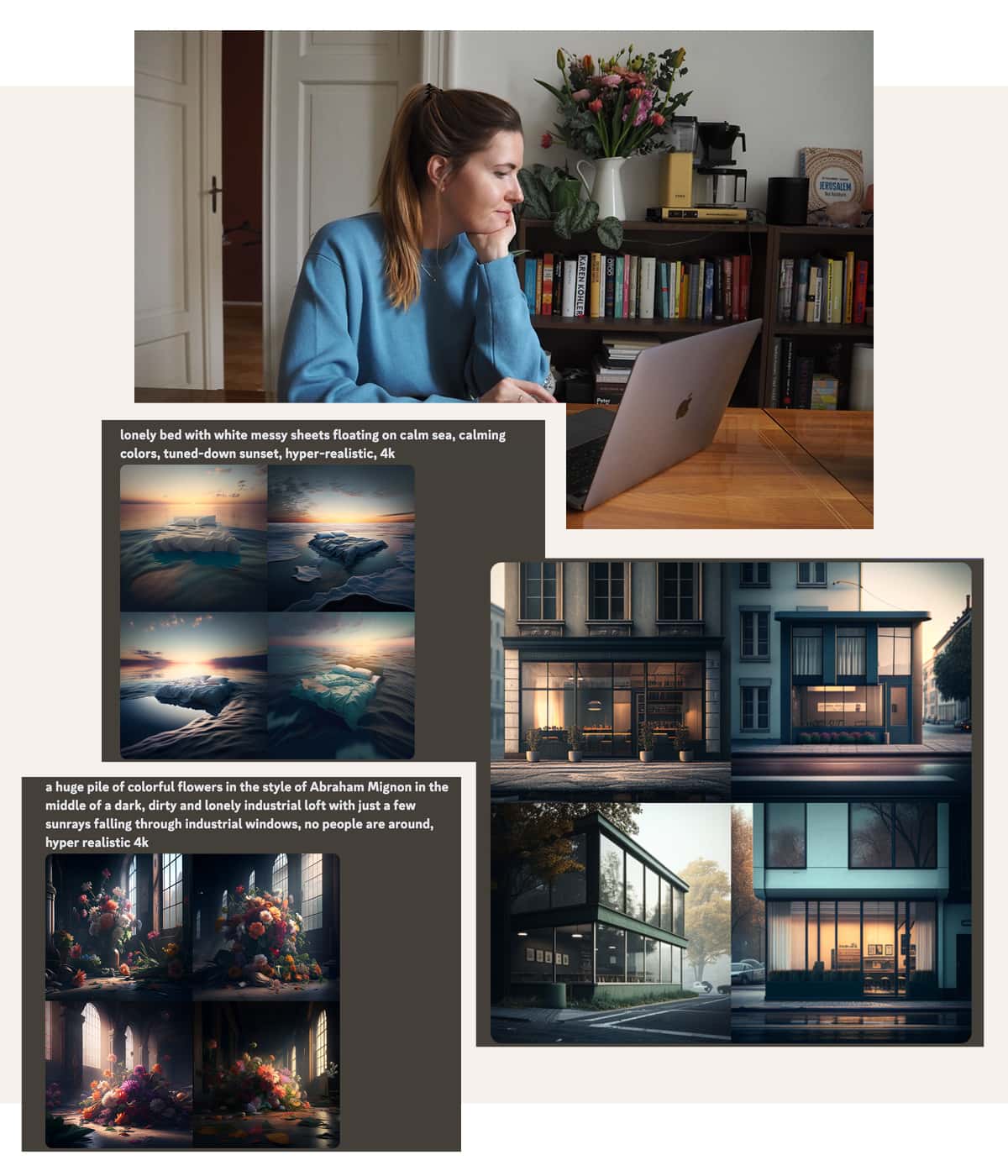

Alle sprechen über ChatGPT und Midjourney – wie können wir damit Spaß haben und es schlau für uns nutzen? Elisabeth Krainer erklärt`s.

von Elisabeth Krainer - 01.04.2023

Audioartikel

Den Text gibt es auch als Audio-Artikel, zum Anhören und Downloaden einfach hier klicken.

Die Neurowissenschaft geht davon aus, dass Menschen täglich etwa 20.000 Entscheidungen treffen müssen. Was soll ich heute anziehen? Was gibt’s zum Abendessen? Was sage ich im Meeting mit den Vorgesetzten? Je mehr Möglichkeiten, desto mehr Entscheidungen. Das stresst mich. Aber das 21. Jahrhundert steckt voller Überraschungen: Denn künstliche Intelligenz kann angeblich alle meine First World Problems lösen. Das klingt erst mal verheißungsvoll: KI oder AI (Artificial Intelligence) ist das Hype-Thema der Stunde. Die Organisation OpenAI hat kürzlich ChatGPT gelauncht, einen Chatbot, der auf jede noch so bescheuerte Frage, die ich ihm stelle, antworten kann. Aber sind diese Antworten sinnvoll? Erleichtern sie meinen Alltag oder macht der Chatbot alles noch komplizierter?

Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT werden via sogenannter Deep-Learning-Methoden mit Daten gefüttert – mit Texten von Websites, sozialen Medien, Büchern und Zeitungsartikeln. Daraus entstehen Verknüpfungen, die den neuronalen Netzen unseres Gehirns ähnlich sind. Sie arbeiten statistisch und berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Wörter in einem Satz aufeinanderfolgen. Wenn der Chatbot zum Beispiel häufig mit Sätzen gefüttert wird, in denen „köstlich“ auf „Fluffy Pancakes“ folgt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die KI checkt, wie absolut hervorragend Fluffy Pancakes schmecken. Die KI ist damit so etwas wie die gebündelte Schwarmintelligenz des Internets.

Wer sich bei OpenAI einen Account anlegt (mit E-Mail-Adresse oder direkt via Google-Microsoft-Account), kann sofort loslegen und ChatGPT kennenlernen. Ich starte mit einfachen Fragen: In meinem Kühlschrank liegt eine Zucchini. Sie hat ihren Lebensabend erreicht. Welches Gericht soll ich damit kochen? Ich gebe dem Bot noch ein paar relevante Infos – zum Beispiel, dass ich auch noch Zwiebeln und Tomaten lagernd habe, aber leider katastrophal schlecht koche. ChatGPT serviert mir innerhalb von etwa vier Sekunden ein einfaches Rezept für Zucchini-Nudeln, das meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten entspricht. Ich will sofort aufspringen und alle Kochbücher dieses Haushalts aus dem Fenster werfen. Denn ich muss mich nicht durch seitenlange Rezeptvorschläge wühlen, dreifach checken, ob ich alle Zutaten zuhause habe, und auch noch versuchen zu verstehen, ob ich mich selbst mit diesem Rezept heillos überfordere. Bei ChatGPT kann man all diese Infos in die Anfrage packen und zack, in wenigen Sekunden flimmert die Antwort über meinen Bildschirm.

Gehen wir aufs nächste Level. Der Bot soll sich um die etwa 294 ungelesenen E-Mails in meinem Postfach kümmern. Klingt einfach, ist es nicht. Denn wenn ich die KI darum bitte, eine Mail mit der Zusage für ein Event zu formulieren, klingt das in etwa so, als hätte ich drei Besenstiele auf einmal verschluckt, die Antwort ist sperrig und passt nicht zum Ton zwischen mir und der Person, an die die E-Mail geschickt werden soll. Das Problem:

„Die KI muss lernen, so zu schreiben wie ich.“ -

Ich formuliere die Prompts (Informatiker*innen-Sprech für Eingabe oder Befehl) so, dass ich der KI darin eine Beispiel-Mail von mir als Vorlage mitgebe. Sie soll sich im Schreibstil daran orientieren. Und mit jedem neuen Versuch merke ich, dass sie sich meiner Sprache anpasst. Das ist spooky und faszinierend zugleich. So richtig zeitsparend ist das Ganze für mich allerdings nicht: Bis ich die Prompts so formuliert habe, dass die Antwort zum*zur Empfänger*in meiner Mail passt, habe ich die Nachricht selbst schon geschrieben. Wenn es jedoch um Kommunikation im großen Stil geht, zum Beispiel in der Kund*innenberatung, kann ChatGPT unfassbar zeitsparend sein.

Jetzt aber ans Eingemachte: Ich brauche einen Rat. Einen Coach kann ich mir nicht leisten, also mal sehen, was der Chatbot auf Lager hat. Da das Internet vollgeballert ist mit Lebenstipps, Selfcare-Anleitungen und Selbstfindungs-Gurus, sollte die KI genug Stoff haben, um mich zu beraten. Ich schreibe also: „Kannst du mir Tipps geben, damit ich zufriedener werde?“ Und die Antwort ist genauso generisch wie die Frage. „Sei authentisch“, sagt die KI, oder „Konzentriere dich auf das Positive“. Da blöde Antworten häufig auf blöde Fragen folgen, überlege ich, wie ich den Prompt besser formulieren könnte. Ab jetzt schreibe ich so, dass wirklich nichts unklar bleibt. Die KI braucht zusätzlich zur Frage oft eine Perspektive, aus der sie antworten soll. Denn das ist der größte Unterschied zwischen dem Chatbot und Menschen:

„Zwischentöne, vage Andeutungen, Sarkasmus oder voraussetzungsreiche Gespräche wie das mit einem Life-Coach kann sie schlicht nicht simulieren.“ -

Hier müssen die Rollen erst verteilt werden.

Nächster Versuch. Ich recherchiere ein bisschen und stoße auf einen englischen Prompt von AI-Profi Justin Fineberg. Ich jage den Text in den Chat: „Ich möchte, dass Sie als Lebensberater fungieren. Sie sollten mir detaillierte Fragen über mein Leben stellen. Stellen Sie so lange Fragen, bis Sie mein persönliches und berufliches Leben vollständig verstanden haben. Ihr Ziel sollte es sein, ein tiefes Verständnis für meine Wünsche und die Befriedigung meines Lebens zu haben. Wenn Sie sich sehr sicher sind, dass Sie meine Situation zutiefst verstehen, sollten Sie Ratschläge geben, wie Sie mein Leben und seine Aussichten verbessern können.“

Und jetzt wird’s ungemütlich. Denn natürlich braucht die KI erst mal alle Insights in mein Leben. Sie stellt mir viele Fragen, ich solle doch mal von mir erzählen und am besten auch gleich von meinen tiefsten Sorgen und Ängsten. Ich zögere. Will ich diese Infos an OpenAI weitergeben? Ohne zu wissen, was wirklich damit passiert? Datenschutz ist ein riesiger Knackpunkt bei KI, die Infos dazu sind schwammig. Ich weiß, dass die KI mit jedem Satz lernt, den ich ihr schicke. Einzelne Prompts lassen sich jedoch laut Q&A nicht einfach so aus dem System löschen. OpenAI lässt sich den Zugriff auf persönliche Daten offen, um Betrug und Kriminalität zu verhindern.

Was genau das bedeutet, ist einem Laien wie mir nicht klar. Deshalb behalte ich meine tiefsten Ängste und Sorgen lieber für mich. Auch Business-Mails mit sensiblen Inhalten würde ich der KI nicht verfüttern, dafür verstehe ich zu wenig – und kann mir das nötige Wissen (zum Beispiel ein kleines Informatikstudium) auch nicht nebenbei aneignen. Der zugegeben ziemlich naive Traum vom Gratis-Life-Coach ist für mich also geplatzt.

Nach ein paar Gesprächen mit dem Bot bin ich aber recht überzeugt, dass er mir vermutlich genau die Tipps ausgespielt hätte, die sowieso in meiner westlich sozialisierten, weißen Bubble beliebt sind. Denn die Asymmetrie des Internets und der verfügbaren Informationen zieht sich auch durch den Stoff, mit dem die KI gefüttert wurde – und ist teilweise schlicht falsch, nicht mehr aktuell oder voller einseitiger Information.

Die Probleme mit Bots wie ChatGPT:

Das Internet kann ein richtig mieser Ort sein. Hate Speech, Rassismus und Sexismus finden sich auf so gut wie allen Plattformen, auf manchen muss man nicht mal groß danach suchen.

„Wie lässt sich also verhindern, dass die künstliche Intelligenz all das übernimmt und Stereotype reproduziert?“ -

Bei ChatGPT soll das über bestimmte Filter funktionieren, der Chatbot lernt also nicht völlig auf sich allein gestellt. Allerdings hakt es an der Transparenz: Expert*innen gehen davon aus, dass selbst OpenAI nicht exakt weiß, mit welchen Daten der Bot gefüttert wurde, da es sich um unfassbare Mengen an Information handelt. Gefiltert wird scheinbar mithilfe von Arbeiter*innen im globalen Süden, die gewaltvolle, missbräuchliche und schädliche Inhalte aller Art für Dumping-Löhne aussortieren müssen. ChatGPT ist also bei weitem nicht das Alleskönner-Hilfsmittel, das uns zur Utopie verhelfen wird. Zumindest noch nicht.

Wenn schon keine Lebenshilfe, dann wenigstens Kunst?

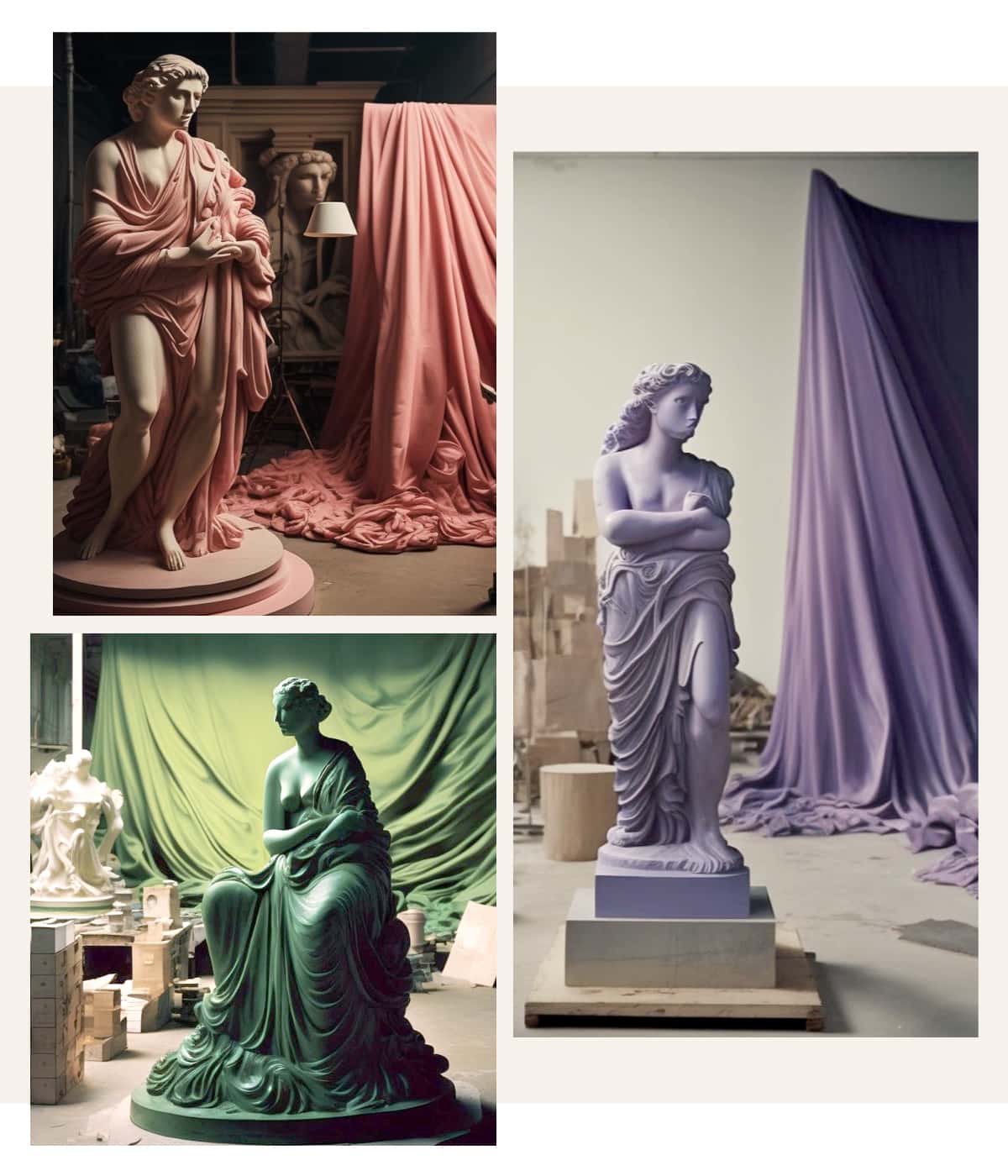

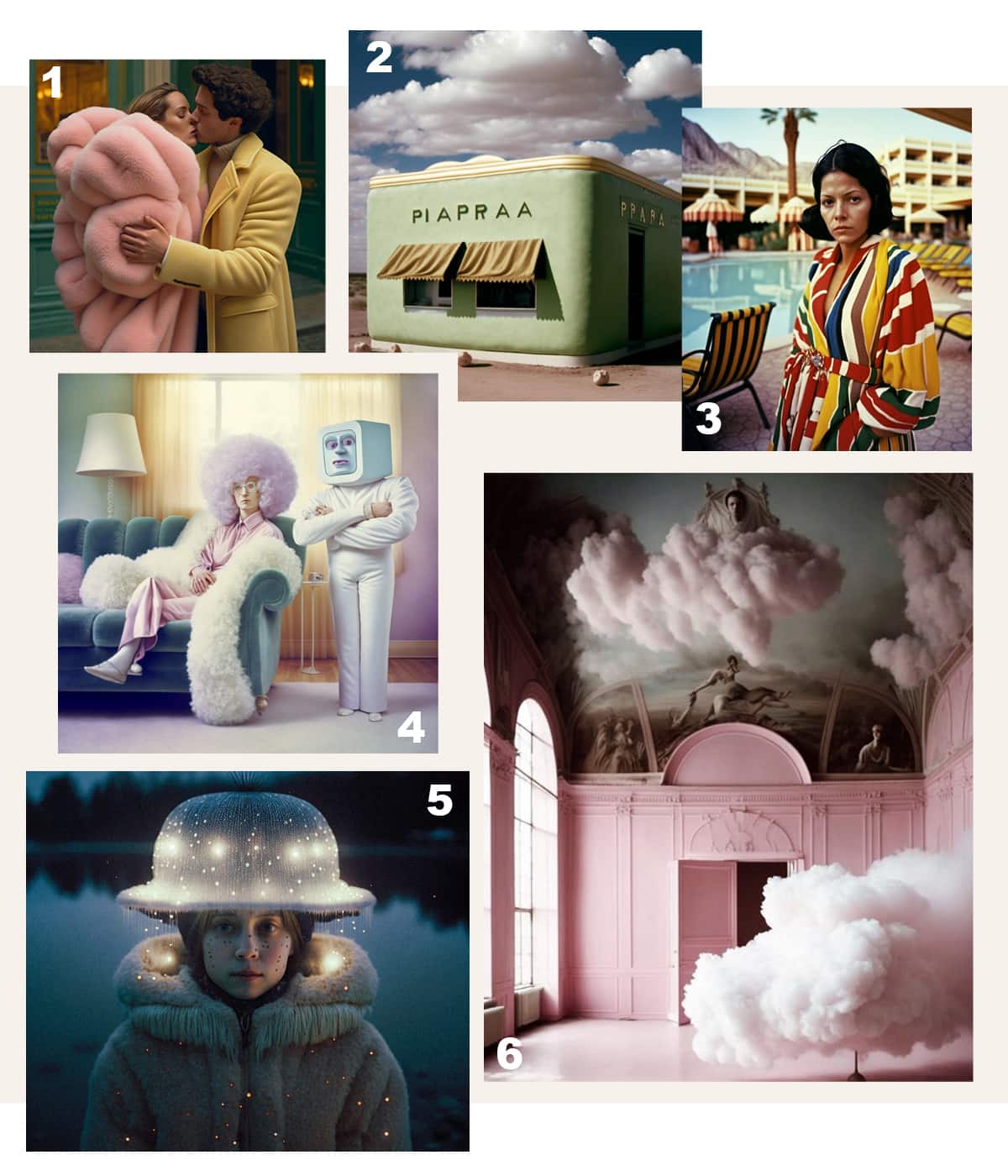

Nun gut, dann wohl keine Lebenstipps von ChatGPT. Aber vielleicht ein bisschen KI-generierte Kunst? Meine Instagram-Bubble rastet gerade regelmäßig wegen der Kunstwerke einer KI namens Midjourney aus. Accounts wie zum Beispiel der von Jules Villbrandt aka @herz.und.blut (ihre Kunstwerke seht ihr in der Collage oben) sind Vorreiter, die mittels Bildgenerator-KI ein Kunstwerk nach dem anderen in meinen Feed schmeißen. Die Bilder sind faszinierend. Sie werden mit der Software Midjourney generiert, die auf Spracheingabe basiert, genauso wie ChatGPT. Natürlich muss ich das testen. Dafür brauche ich einen Discord-Account, da Midjourney dort eingebettet ist (Discord ist eine Chat-Plattform, vergleichbar mit Slack, auf der man sich unterschiedlichen Communities und Channels anschließen kann).

Ich lege einen kostenlosen Account an, gehe dann auf die Midjourney-Website und klicke auf „Join Beta“. Dann kann ich dem Midjourney-Discord-Channel beitreten. Dort posten Mitglieder ihre Werke, für Anfänger*innen gibt es #newbie-Channels, wo man sich ausprobieren kann. Um Bilder zu generieren, tippe ich den Befehl „/imagine“ ins Textfeld, dann folgt die Info, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Nach einer kurzen Wartezeit spuckt der Midjourney-Bot vier Bilder aus. Die Herausforderung dabei:

„Die KI muss nicht bloß einzelne Begriffe erkennen, sondern auch den Kontext, in dem sie stehen.“ -

Der Prompt sollte so genau wie möglich sein. Manche Dinge kann Midjourney besser als andere: Menschliche Körper haben manchmal kleine „Glitches“ – etwa einen Arm zu viel oder ein paar Finger zu wenig. Ansonsten sind die Ergebnisse der KI aber beeindruckend. Sie kennt alles, was ich mir von ihr wünsche: Verlassene New Yorker Subway Stations, die Prada Marfa Kunstinstallation in Texas, den Stil von Gustav Klimt.

All diese Infos kann man in den Prompt-Text einfließen lassen und neue Figuren, Landschaften, Gegenstände oder Logos entwerfen. Der Midjourney-Bot fühlt sich ein bisschen an wie eine Blackbox. Wie man Prompts so formuliert, dass das rauskommt, was man sich wünscht, finde ich im Trial-and-Error-Modus raus und versuche zu beschreiben, was ich sehen möchte. Zum Beispiel: Ich hätte gerne ein Café in einem Haus vom Architekten Mies van der Rohe in München. Ich tippe „/imagine Mies Van der Rohe architecture style, house front with big window and narrow black window frames in a street in Munich, light falling through the big window, inside is a minimalist hipster café in dusty tuned-down colors, hyper realistic, 4k“.

Für Profis stümperhaft, für mich ist das Ergebnis eine kleine Offenbarung. Denn ein paar Kniffe habe ich mir schon angeeignet: Wenn man etwas Konkretes im Kopf hat, soll man das auch so konkret wie möglich beschreiben. An Adjektiven spare ich also nicht. Die Bildqualität kann man mit Begriffen wie „high quality“ „4k“ integrieren, was Auswirkungen darauf hat, wie schnell das Bild generiert wird – bei 8k dauert es etwa ein paar Momente länger.

Am Anfang ist es außerdem einfacher, bekannte Kunststile oder Künstler*innen in den Prompt zu integrieren, um einen bestimmten Style zu generieren. Ich probiere verschiedene Varianten von Prompts aus, lasse Details weg und füge welche hinzu, um zu sehen, was der Bot damit anstellt. Wie eine Hobby-Künstlerin auf Crack probiere ich also alles aus, was mir gefällt.

Das Besondere an Midjourney: User*innen sind von Anfang an Teil einer englischsprachigen Community, können von den Prompts und Versuchen anderer lernen und sich easy auf Discord dazu austauschen. So lerne ich schneller, welche Befehle welche Ergebnisse ausspielen und dass man für richtig gute Bilder richtig kreativ sein muss. Ein paar davon grenzen für mich an Coding-Sprache, erklärt werden sie in den verschiedenen Discord-Channels. Es lohnt sich also, sich davon inspirieren zu lassen. Der Sisyphus in mir ist motiviert und geht in die Detailarbeit – man kann ein generiertes Bild als Grundlage für den nächsten Output verwenden und so an Feinheiten feilen. Suchtfaktor: riesig.

Je intensiver ich die Bots nutze, desto schneller gewöhne ich mich an den speziellen Gebrauch der Sprache, an die Rollenverteilung, an die Ergebnisse und die Tonalität. An manchen Tagen bin ich ein bisschen zu begeistert von der Idee, wie KI unser Leben bunter, schneller und gleichzeitig entspannter machen könnte. Denn Midjourney reproduziert genauso wie ChatGPT manchmal bescheuert platte Stereotype. Zum Beispiel erscheinen beim Prompt „Successful Doctor“ ausschließlich weiße Männer. Da werden mir die eigenen Privilegien bewusst: Ich bin weiß, entspreche der Norm, werde also auch bei KI in den meisten Fällen mitgedacht.

Wenn künstliche Intelligenz nur ansatzweise so viel Veränderungspotenzial hat, wie ihr von Expert*innen zugeschrieben wird, dann kann diese Ungleichheit gefährlich werden und bestehende Machtstrukturen weiter verschärfen. Deshalb klettere ich wieder raus aus dem ziemlich tiefen Rabbithole, in das mich KIs katapultiert haben, und will AI-Chatbots ab jetzt mit Distanz nutzen – für Brainstormings oder Inspiration, falls meine eigenen neuronalen Netze mal im Urlaub sind. Denn KIs lernen zwar unfassbar schnell, liegen manchmal aber unfassbar falsch. Und das ist irgendwie beängstigend und beruhigend zugleich.

Falls ihr euch auch ein bisschen in puncto AI-Kunst inspirieren lassen wollt, würde ich euch folgende Instagram-Accounts empfehlen:

- @victoria_steiner_ai: Viel Rosa, Plüsch und Wolken, die uns in eine romantische Traumwelt eintauchen lassen.

- @ruta_diallo: Römische Statuen mit Lippenstift oder eine neue Interpretation des Prada Marfa Stores in der texanischen Wüste – all das gibt`s hier zu sehen.

- @southwest_artificial: Alle, die auf alten Hollywood-Glamour und die Werke von Slim Aarons stehen, werden auch von diesem Account begeistert sein.

- @bunty_ai: Hilary Campilan entwirft AI-Kunst, die aus einer großen Filmproduktion entstanden sein könnte.

- @bots.dont.cry: Nicht nur der Name des Accounts ist genial, sondern auch die Werke im „Stranger Things“-Stil.

- @midjourneymagazine: Was alle AI-Bilder vom Midjourney Magazine verbindet? Rosa und einen Bezug zum Zirkus. Das Ergebnis könnt ihr euch hier ansehen.

Vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust, es selbst auszuprobieren.

Alles Liebe

Eure Elli

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login