Diese Website benutzt technische Cookies. Wenn du diese Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.

Elternsein & Geburt

Who cares?!

Warum wir die Frage der Pflege unserer Eltern nicht nur moralisch, sondern auch feministisch klären müssen. Alexa traut sich an das heikle Thema.

von Alexa von Heyden - 01.12.2022

Audioartikel

Die Audiodatei gibt es hier als Download.

Mit meiner Mutter kann ich über alles reden. Nur bei einem Thema wird sie schmallippig: wenn es um ihre Pflege im Alter geht. Im Herbsturlaub haben wir immerhin ihre Patientenverfügung besprochen. Nächstes Jahr wird sie achtzig. Ich dachte, es sei ein guter Zeitpunkt, um mit Mama zu bequatschen, was wir machen, wenn sie nicht mehr alleine wohnen kann und Hilfe braucht.

Hat sie einen Plan für das Alter? Ist sie für den Fall der Fälle ausreichend versichert? Und wenn nicht: Was erwartet sie eigentlich von mir? Die Fragen sind berechtigt. Im Jahr 2030 soll es in Deutschland 6 Millionen pflegebedürftige Menschen geben. Wenn meine Mutter dann noch lebt, gehört sie höchstwahrscheinlich dazu. Mit steigender Lebenserwartung steigt auch die Wahrscheinlichkeit, im Alter hilfe- und pflegebedürftig zu werden.

Meine Mutter ist davon gedanklich weit entfernt. Sie pendelt der Liebe wegen zwischen Deutschland und Amerika, ist selbstständig und fit. Als sie uns damals das Eigenkapital für den Hauskauf aufstockte, schwor Flori, dass sie niemals allein in einem Heim hocken würde. Wir würden sie pflegen, sagte er. Er meinte uns, aber letztendlich ist doch klar, wer sich um meine Mutter kümmert. Genau, ich.

Denn das Gesundheitssystem steht vor einem Kollaps. Die Pflegekassen sind leer, die großen Krankenhäuser und Seniorenheime werden weiter auf Effizienz getrimmt, damit sie wirtschaftlich bleiben. Die Arbeitsbelastung und Verwaltungsaufwand vergraulen sowohl das bestehende Personal als auch den Nachwuchs, der ohnehin rar ist. 200.000 Pflegekräfte fehlen bereits jetzt, und nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln wird diese Zahl in den nächsten Jahren bei einer halben Million liegen. Mobile Pflegedienste arbeiten jetzt schon im Akkord, oft bleiben täglich nur wenige Minuten pro Patient*in.

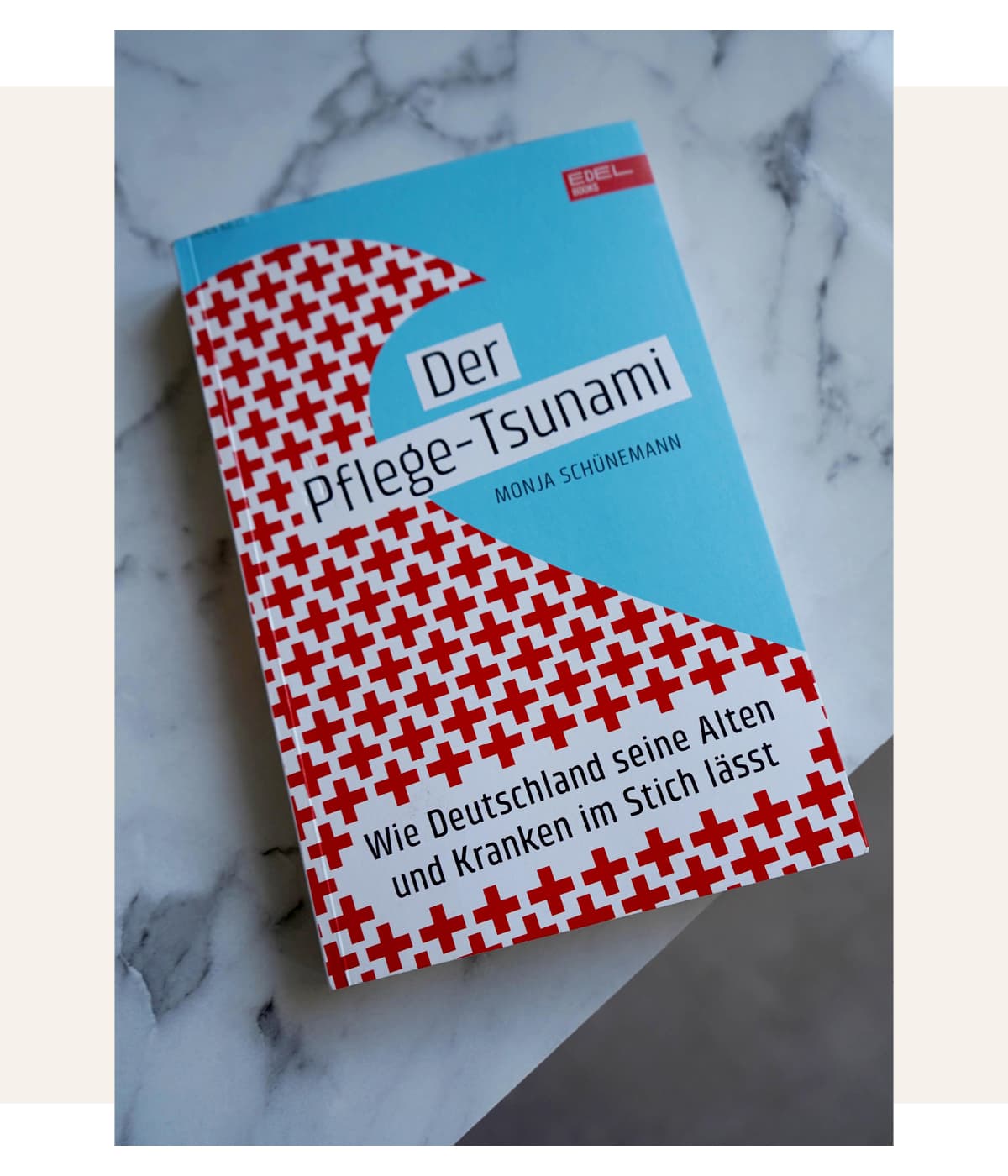

Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Pflegekassen mit 1 Milliarde Euro bezuschussen. Im Vergleich zu dem 200 Milliarden Euro schweren Energieentlastungspaket wirkt das wie ein Witz in Tüten. Die Autorin Monja Schünemann vergleicht die Situation in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Der Pflege-Tsunami – Wie Deutschland seine Alten und Kranken im Stich lässt“ mit einer zerstörerischen Flutwelle. Die Medizinhistorikerin und Fachkrankenschwester hat dreißig Jahre lang in dem Beruf gearbeitet, bis sie desillusioniert und entnervt einen „Pflexit“ gemacht hat. So wird die Kündigung im Gesundheitswesen genannt. Für Schünemann läuft die Ausbeutung in der Pflege ähnlich krass ab wie die in der Fleischindustrie.

Seit der Coronapandemie ist uns allen klar, dass in vielen Seniorenheimen prekäre Zustände herrschen. Aber so schlimm? Uff. Monja Schünemann findet deshalb, dass nicht nur das Pflegepersonal auf die Straße gehen sollte, um für bessere Arbeitsbedingungen und Respekt zu streiken. Sondern wir. Genau, wir, die noch Jungen und Gesunden, sollten dafür demonstrieren, dass wir in einem Sozialstaat ein menschenwürdiges Lebensende erleben dürfen.

Ich zahle in eine Pflegeversicherung ein, aber die Fragen, die ich meiner Mutter stelle, muss ich also auch für mich beantworten. Nicht nur: Wie möchte ich meinen Lebensabend gestalten? Sondern auch: Reicht mein Geld dafür?

Die ethische Verantwortung für meine Mutter finde ich selbstverständlich; sie hat viel für mich getan. Aber ich darf auch mal laut denken: Kann ich ihre Pflege leisten, ohne dabei selbst auf die Bretter zu gehen? Ein Rollentausch steht bevor, wenn wir unsere Eltern wickeln, füttern und baden müssen. Alte Rollenbilder sorgen dafür, dass Pflege sowie Care-Arbeit generell als „Frauensache“ gelten. Schon als Kinder lernen wir, uns zu kümmern. Wir verarzten Stofftiere und Puppen und lernen so „typisch weibliche“ Attribute wie Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Später ergreifen viele Frauen soziale Tätigkeiten, weil sie glauben, dass ihnen dieser Beruf in die Wiege gelegt sei. Das Pflegepersonal in Deutschland besteht zu 85 Prozent aus Frauen. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es wenig. Sobald Hierarchieebenen höher werden, treten mehr Männer auf.

Doch das weibliche Kümmergen ist ein Mythos. Männer können genauso gut pflegen wie Frauen, erleben aber, dass ihr Job als „unmännlich“ gilt. Pflege ist ein hochprofessioneller und anspruchsvoller Job, der eine jahrelange Ausbildung oder ein Studium verlangt.

Trotzdem sind es vor allem die Töchter oder Schwiegertöchter, die ihren Job aufgeben, um sich nach einem Pflege-Crashkurs in Vollzeit um ihre Verwandten zu kümmern. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern wird einmal mehr zur Falle. Denn diese Frauen werden nicht nur für die Care-Arbeit nicht bezahlt – sie bekommen später selbst weniger Rente.

„Zu erkennen, dass der Beruf, auf den fast jeder Mensch in diesem Land angewiesen ist oder sein wird, auf teils misogyner Ausbeutung beruht, ist ein erster Schritt dahin, diese Situation zu verbessern“, sagt Monja Schünemann.

Früher wurde nicht hinterfragt, wer pflegt: Die Generationen lebten unter einem Dach oder Tür an Tür. Oft gab es zwischen Eltern und Kindern Deals wie: Ihr pflegt mich, dann erbt ihr das Haus. Heutzutage sind Familien selten örtlich nah beieinander. Viele alte Menschen haben gar keine Angehörigen oder es leben keine in der Nähe. Ich wohne sechs Autostunden von meiner Mutter entfernt. Natürlich möchte ich nicht, dass sie allein in einem Heim hockt. Dabei muss man auch wissen, dass die durchschnittlichen Kosten für einen Heimplatz bei 3.300 Euro liegen. Die Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung deckt nur die Hälfte der Kosten. Der Rest ist Eigenanteil.

Gute Pflege muss man sich nicht nur leisten können, sondern auch einen freien Platz finden. Julia Barduhn erlebt selten, dass sich jemand ihre Einrichtung vorsorglich und „einfach mal so“ aus Interesse anschauen möchte. „Die Angehörigen, die uns anrufen, sind bereits in einer Notsituation. Aber so makaber es ist, bei uns ist nur ein Platz frei, wenn jemand stirbt.“ Die 46-Jährige ist Leiterin und Geschäftsführerin des privaten Senioren- und Pflegeheims Greste in der Nähe von Bielefeld. 42 Plätze hat das familiär geführte Heim, aber nicht alle kann Barduhn vergeben. Wieder aus Personalmangel. „Wir finden keinen Nachwuchs und haben das erste Mal seit Jahren keine Auszubildenden mehr. Die Pflegeschulen beklagen das auch. In den Heimen in der Umgebung bestehen teils katastrophale Zustände“, weiß sie.

Julia Barduhn macht ihren Job mit Leidenschaft und Herzblut, räumt aber auch ein, dass sie trotz Personalmangel keine Pflegeschichten übernehmen möchte. Abgesehen davon, dass sie nicht die Ausbildung dafür hat, macht sie das zum Selbstschutz ihrer Kräfte als Leiterin der Einrichtung. Sie hat den Betrieb von ihrem Vater übernommen, nachdem dieser 2014 gestorben war. Eigentlich hat sie Wirtschaftskommunikation studiert. Für ihren Job pendelt sie zwischen Berlin-Friedrichshain, wo ihr Mann und ihr Sohn leben, und NRW. Sie könnte auch was anderes machen, aber sie bleibt. „Wie oft habe ich schon gesagt: ‚Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mach das nicht mehr!‘ Die Rahmenbedingungen sind denkbar schlecht und die Bürokratie treibt mich in all ihren Ausprägungen oftmals an den Rand des Wahnsinns. ABER – das Lächeln oder auch die Umarmungen der Bewohner*innen entschädigen mich für all die Nerven, die ich tagtäglich lasse. Die Form der Zuneigung, die man durch sie erfährt, erfüllt mich regelrecht mit Glück. Ich möchte es nicht missen und jede*r Einzelne berührt auf unterschiedliche Art und Weise mein Herz. Die Arbeit erfüllt mich mit Sinn und ich hoffe, dass auch wir den uns anvertrauten Menschen ein wenig zurückgeben und dazu beitragen können, ihnen einen schönen Lebensabend zu bereiten.“

Führungspersönlichkeiten wie Julia Barduhn machen einen großen Unterschied, wenn wir unsere Angehörigen in guten Händen wissen wollen – aber sie stellen auch Forderungen, damit sie weiterarbeiten können. „Die Pflege muss attraktiver für junge Menschen sein und Quereinsteiger*innen entsprechend geschult werden. Meiner Meinung nach bleibt uns nichts anderes übrig, als die Fachkraftquote von 50 Prozent aufzulösen und mehr mit Quereinsteiger*innen zu arbeiten. Vor allem ältere Menschen, die sich im zweiten Bildungsweg für diesen Beruf entscheiden, erledigen die Aufgabe mit viel Herz und Gewissenhaftigkeit“, so Barduhns Erfahrung.

Die Alternative zum Heim sind sogenannte Live-ins. Klingt erst mal gut: eine private Krankenschwester, die mit im Haus lebt und ständig in Bereitschaft ist. Die Kehrseite: Oft werden dafür in einer Art Gutsbesitzer-Manier Frauen aus ärmeren Ländern wie der Ukraine, Polen, Tschechien oder Indien über Agenturen nach Deutschland gebracht, um sich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche um pflegebedürftige Menschen zu kümmern. Monja Schünemann bezeichnet Live-ins als eine Form von pflegerischem Neokolonialismus, denn abgesehen davon, dass diese Frauen keine Sozialleistungen bekommen und meist unter dem Mindestlohn arbeiten, lassen sie ihre eigenen Familien zurück. Auch in ihren Herkunftsländern kommt es so zu einem Versorgungsdefizit aufgrund des demografischen Wandels.

Wir müssen also zu Potte kommen. Vorsorge für den Pflegefall treffen trotzdem die wenigsten. Die meisten von uns hoffen, glücklich und zufrieden alt zu werden und dann beim Staubsaugen tot umzufallen oder friedlich im Kreis der Familie einzuschlafen. Wie schnell sich das Leben ändern kann, zeigt die Geschichte von Abonnentin Meike Lingies. „Mein Vater hatte einen Schlaganfall. Aber eben nicht ein alter Opa, sondern ein Mann Ende 60, selbstständig, verheiratet, großartiger Vater und engagierter Opa mit vielen Enkeln und diversen Hobbys“, erzählt sie.

Nach dem Schlaganfall und anschließender Hirnblutung lag er über ein Jahr in einer teuren Spezialklinik. Inzwischen ist er wieder zuhause. Seitdem ist ihr Vater intensivpflegebedürftig und hat sowohl körperlich als auch geistig erhebliche Beeinträchtigungen. 40 Prozent seines Gehirns sind durch die Blutung zerstört. Insbesondere die Persönlichkeitsveränderungen sind für alle Angehörigen herausfordernd. Durch die dauerhafte Verantwortung und die logistischen Aufgaben ist besonders ihre Mutter immens beansprucht. „Sie denkt von Tag zu Tag und versucht, sich nur darauf zu fokussieren, und nicht darauf, wie lange diese Aufgaben so intensiv bleiben.“

Glück im Unglück war: Auf Initiative von Lingies hatten sie und ihre älteren Brüder vorsorglich eine Pflegeversicherung für die Eltern abgeschlossen. Die rund 300 Euro pro Monat haben sich die drei Geschwister geteilt. „Nie hätten wir gedacht, dass wir genau 1,5 Jahre später so dankbar sind, dass wir meinem Vater überhaupt die beste Klinik finanzieren konnten. Ansonsten läge er mit Ende 60 in einem x-beliebigen Seniorenheim“, erzählt Lingies.

Ihrer Meinung nach ist unsere Generation schlecht darauf vorbereitet, dass unsere Verwandten nicht nur irgendwann im hohen Alter pflegebedürftig werden können, sondern mitten im Leben. „Wenn dazu auch noch Geldsorgen kommen, weil wir diesem Thema nicht mutig die Stirn bieten, dann weiß ich gar nicht, wie man das bewältigen soll“, so die 34-Jährige, die gerade selbst voll in der Rushhour des Lebens steckt: Sie hat zwei kleine Töchter, arbeitet selbstständig als Finanzberaterin und hat in der Nähe von Hannover ein Haus gekauft und saniert. Jetzt steht der Umzug an. Als Bankerin berät Meike Lingies mit ihrer Agentur Flora Finanzkonzept Frauen bei ihren Anlagestrategien und Immobilienfinanzierungen. Nach der Erfahrung mit ihrem Vater legt sie einen weiteren Schwerpunkt auf die Pflegeabsicherung. Ihr Tipp: „Gemeinsam mit der Familie alle wichtigen Vorsorge-Vollmachten ausfüllen und eine private Pflegeversicherung für ausreichend Pflegetagegeld abschließen – und zwar nicht nur für die Eltern und sich selbst, sondern auch die eigenen Kinder. So schafft man im Notfall genügend Raum für die emotionalen Themen, weil man sich nicht mehr um die finanziellen Sorgen kümmern muss. Es ist so befreiend, dieses Thema für sich abhaken zu können“, weiß Meike.

Ich werde es ihr nachmachen. Und zwar noch in diesem Jahr.

Abo abschließen, um Artikel weiterzulesen

Endlich Ich - Abo

6,90€

Alle Artikel lesen, alle Podcasts hören

4 Wochen Laufzeit, monatlich kündbar

Digitaler Goodie-Bag mit exklusiven Rabatten

min. 2 Live-Kurse pro Woche (Pilates, Workouts, etc.)

Bereits Abonnent? Login